マイクロフィルムとは【全てがわかるQ&A】電子化・長期保存から生産中止の対策まで

マイクロフィルムQ&A

1.マイクロフィルムとは?

マイクロフィルムとは、資料をカメラで1/10〜1/30に縮小撮影する写真技法および、その記録媒体を指します。形状としては16mm/35mmロールフィルム、マイクロフィッシュ、COMコムフィルムなどがあります。

マイクロフィルムは、適切に保存すれば500年の期待寿命があるとされる記録媒体であり、撮影方法によっては法的証拠能力を有した文書として扱うことが可能です。

マイクロフィルムは、一般の写真技術と同様に銀塩写真法が基礎になっており、表面は銀の粒子によって構成され、一般の写真フィルムより画像の粒子が細かいのが特徴です。この細かな銀粒子の特性により高精細な画像が得られるため新聞紙面の小さな文字も鮮明に記録できます。

また、撮影されたマイクロフィルムを見る方法としてはリーダープリンターといわれる専用の機器で拡大・閲覧・印刷をおこないます。

さらに、マイクロフィルムの規格・撮影方法・保存の方法は日本工業規格JISや国際標準化機構ISOにより統一されているため長期にわたる互換性・信頼性も確保された安心して使用できる媒体です。

生産終了までの対応

1. マイクロフィルムの保存状態の総点検

2. 劣化リスクのあるフィルムの早期発見・対策

3. 必要なフィルムの追加撮影/複製・電子化

生産終了後の対応

1. 長期保存のための環境管理・点検

2. 保存設備の最適化・検討

3. 当社では、JIS Z 6009に基づく保存点検を実施し、

マイクロフィルムの寿命を最大限に引き出すお手伝いをいたします。

4. マイクロフィルムの電子化サービス

マイクロフィルムの製造中止の発表

世界で唯一マイクロフィルムの生産をしていた富士フィルムが、

2025年2月にマイクロフィルムの生産中止の方針を発表いたしました。

2025年12月にてマイクロフィルムは最終受注受付となります。

富士マイクロは今後もお客様の大切な情報資産を未来へ継承するため、

万全の体制でサポートを継続いたします。

マイクロフィルムの長期保存のための必要な基礎知識を、ビネガーシンドローム、保存環境、保存対策の動画にてご紹介しております。

YouTube 富士マイクロ公式チャンネル

マイクロフィルム長期保存対策YouTubeショートシリーズ

2.デジタル化によるマイクロフィルムの活用法は?

《活用1》マイクロフィルムは、電子化してパソコンで活用。

マイクロフィルムに記録された過去の資料を、高解像度スキャナーにて電子化(デジタル化/データ化)することによりお客様のパソコンでマイクロフィルムの情報を検索・閲覧が可能になります。

《活用2》電子データのバックアップとして利用。

電子データには保存・改ざん・消失などいくつかのリスクがあります。これらの「電子データ(デジタルデータ)」のもつデメリットの部分を「電子データ(イメージデータ)」と対となる「マイクロフィルム」を作ることにより、マイクロフィルムの持つ「長期保存性」「可視媒体」「法的証拠能力」といったメリットで電子データのデメリットを補うことにより長期運用可能なファイリングシステムが構築できます。

具体的な作成方法は、マイクロフィルムをマイクロフィルムスキャナーにてスキャニングし、電子データを作る「スキャニング方式」と電子データからフィルムレーザープリンターにてマイクロフィルムを作る「アーカイブ方式」の2つの方法があります。

電子データの長期運用におけるリスクを、下記リンク「電子データの長期運用のリスク」に記載しました。

マイクロフィルム専用スキャナーにて、高画質、高品質な電子データを作成いたします。

受付時間:平日9:00〜17:30

ー 気軽にお問い合わせください ー

35mmロールフィルム

図面・古文書等を

約600枚収納。

16mmカートリッジ

文書・資料等を

約2500枚収納。

マイクロフィッシュ

文書・資料等を約60枚

コンピュータデータを

約200枚収納

アパチュアカード

図面を1枚収納

大型平床式マイクロカメラ

35mm・A0原稿

小型平床式マイクロカメラ

16mm・A3原稿

ロールフィルムデュプリケーター

フィルムの複製を作成。

ロータリーカメラ

16mm用。

4.マイクロカメラの種類は?

原稿のサイズによってマイクロフィルム用カメラを使い分けます。

3.マイクロフィルムの種類は?

マイクロフィルムには、ロール状のフィルムとシート状のフィッシュフィルムやコムフィルムCOMがあります。検索や利便性のよいカートリッジ式やシート状のタイプの役割は、現在ではデジタルファイリングが補うため、現在では保存用としてロール状のマイクロフィルムが主流になっています。

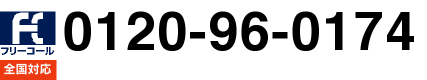

■幅35mmのロールフィルム

主に「図面」や「古文書」に利用

フルサイズ・・・・約600コマ

ハーフサイズ・・・約1200コマ

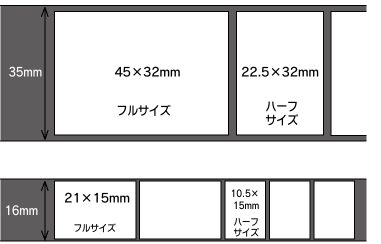

5.ロールフィルムの資料の収納量は?

ロールフィルムの長さは30.5mです。

直径約9cmです。

7.法的証拠能力のある「証明方式」とは?

「写し」であるマイクロフィルムを「謄本」とするために、下記に示す「証明方式」という撮影方法があります。この撮影方式は、日本マイクロ写真協会(現・日本文書情報マネジメント協会)によって、昭和40年代に確立し全国に普及させた結果、今日ではマイクロフィルムの法的証拠能力は当然のものとして受け止められるようになり、多くの官公庁や企業で採用されています。

6.マイクロフィルムの寿命は? 500年

マイクロフィルムは、ISO 18901によりの期待寿命500年とされる唯一の記録媒体です。銀塩写真法は200年の実績があり、マイクロフィルムとしての使用も100年の実績があります。

保存条件は、1992年にマイクロフィルムの長期保存の条件が国際標準化機構ISO 5466として規定され、日本でもは1994年に日本工業規格JIS Z 6009でも規定されています。

下記が保存条件です。

■マイクロフィルム撮影証明方式

「マイクロ写真解像力試験票」・・マイクロフィルムの解像力を試験するJIS Z 6008で規格化されたテストチャート。

「文書情報管理士合格証」・・マイクロ撮影者の資格である日本文書情報マネジメント協会の文書情報管理士の合格証。

「マイクロ写真撮影依頼票」・・マイクロフィルム作成依頼及び作成契約立証のために使用。作成依頼責任者の記名と捺印。

「件名ターゲット」・・・・・・マイクロフィルムへ撮影する原本名

「マイクロ写真撮影証明書」・・原本をマイクロフィルムに撮影したことを証明するため使用。作成依頼責任者と撮影者の記名と捺印。

※用語の説明

「文書」・・文字その他の記号によって一定の内容を表現した紙面、フィルムその他の有形物をいう。

「原本」・・作成者が確定的なものとして最初に作成した文書。

「謄本」・・原本を完全に謄写し、原本と同一であることを証明することを内容とする文書。謄本の作成者はその謄本の内容が原本と相違ないことを証明する。公証人その他公の認証機関である場合、その謄本は「認証ある謄本」といわれる。

「抄本」・・原本の一部を抜粋して転写した文書。

「写し」・・文書の転写・コピー。原本と同じという証明もない。

「証拠能力」証拠として公判廷で取り調べを受ける対象となる資格のこと。

■幅16mmのロールフィルム

主に「文書」に利用

フルサイズ・・・・約1200コマ

ハーフサイズ・・・約2400コマ

出典

JIS Z 6009 銀-ゼラチンマイクロフィルムの処理および保存方法

JIS Z 6009 銀-ゼラチンマイクロフィルムの処理および保存方法

記録媒体

温度

相対湿度

最高21℃

最高25℃

30〜40%

30〜60%

最高21℃

最高25℃

15〜40%

15〜60%

※中期保存条件とは最低10年間保存できるように定めた保存条件

※永久保存条件とは永久的価値をもつ記録を永久的に保存できるように定めた保存条件(期待寿命の長さ500年以上の保存)

TAC

PET

TAC

PET

Copyright (C)2025 富士マイクロ株式会社. All rights reserved.

11.富士マイクロのマイクロフィルム品質

このように永久保存媒体として使用できるマイクロフィルムを作成するには、多くの管理する仕組みと知識が必要です。

富士マイクロのマイクロフィルムは、50年以上の実績のもと国立国会図書館をはじめ東京都公文書館、国文学研究資料館、熊本県庁、九州大学など多くの機関で活用されています。

《Point3》適正な保存方法

富士マイクロは導入時に「適切な保存方法」をお客様にご案内しております。

また、マイクロフィルムの定期点検業務も行なっています。

JIS Z 6009「銀・ゼラチンマイクロフィルムの処理及び保存方法」を基本にした検査を行ないます。

マイクロフィルムも保存環境が悪いと結露が生じカビの発生やフィルムのくっつきがおこりかねません。これらを防ぎ大切な財産を後世に受け継ぐためには「定期的な検査」をおすすめしています。

《Point1》良い材料をつかう

富士マイクロでは「良い材料」のマイクロフィルムとしてPET(ポリエステル)ベースフィルムを使用しております。また、富士マイクロでは、マイクロフィルムを巻き付けるリールにプラスチックのリールを使用しております。金属製リールは温度の変化により結露が起こり、結露によりフィルムケース内の湿度の上昇と金属のさびの発生によるマイクロフィルムへの影響をおよぼします。

※参考文献

「マイクロフィルム保存のための基礎知識」国立国会図書館

「マイクロフィルム保存の手引き」日本画像情報マネジメント協会

「マイクロ写真の基礎Q&A」金澤勇二著 日本画像情報マネジメント協会

「新しい文書情報マネジメントの基礎と応用」日本画像情報マネジメント協会

「JIIMA電子化文書取扱ガイドライン」日本画像情報マネジメント協会 法務委員会

また、一般社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)に所属しております。マイクロフィルム化・電子化の技術面・運用方法、お見積もり等の価格に関して、お気軽にご相談ください。 長年の経験と専門知識を持つスタッフが、お客様の状況に最適なご提案をいたします。

8.ビネガーシンドロームとは?

1954年以降マイクロフィルムをはじめ一般の写真フィルムや映画のフィルムでも使用されていたTAC(セルロースエステル)ベースフィルムを使用したフィルムが使用されてきましたが、後に高温高湿の保存環境においては、酢酸臭(酢酸匂い)を放ち、波打ったり、剥離したりという現象(ビネガーシンドローム)等の劣化を起こすことが明らかになりました(劣化マイクロフィルム)。1991年にビネガーシンドロームの原因が加水分解であることがに解明され、1973年からPET(ポリエステル)をベースフィルムとしたマイクロフィルムが開発されました。しばらくは、TACとPETの両方が使用されている時期がありましたが、1993年には全てのマイクロフィルムがPETベースに切り替わりました。

このPETは非常に安定したフィルムであり適切に現像・保管をすれば500年の期待寿命があります(ISO18901:2002に記載)。ビネガーシンドロームで劣化したTACベースのマイクロフィルムはこのPETベースのマイクロフィルムに複製することにより記録された情報を復旧できる可能性があります。

10.マイクロフィルムの業者による品質の違いは?

フィルムカメラ全盛時代に撮影したフィルムをプリントショップにて、プリントや焼き増しを依頼した時に、カラープリントの色が大きく違った経験があるかと思います。これはプリントショップの品質管理によって生じる問題です。現像時の現像液・定着液の濃度と温度がプリントの仕上がりに大きく影響します。このように銀塩写真においては、管理するポイントがいくつかあります。マイクロフィルムの制作においても同様です。

富士マイクロは永久保存用のマイクロフィルム作成に当たり「良い材料・正確な処理・適切な保存」の3つの要素にこだわっております。

《Point2》正確な処理を行う

富士マイクロは「正確な処理」としてJIS Z 6009「銀・ゼラチンマイクロフィルムの処理及び保存方法」を基本とした社内マニュアルを作成しております。

このマニュアルはISO9001品質マネジメントシステムに基づき運用されています。

また弊社では、社内で現像処理をしたテストマイクロフィルムをコダックアラリス社を通じ米国イーストマンパークマイクログラフィックス社へ毎月送り、2001年より20年以上にわたり第三者検査を受け高い評価をいただいておりました。2022年末にて米国イーストマンパークマイクログラフィックス社は、営業活動を終了しております。

9.マイクロフィルムの歴史

マイクロフィルムの歴史は19世紀初頭に遡ります。

○発明と初期の発展

マイクロフィルムの発明者は、イギリス人のジョン・ベンジャミン・ダンサーです。1839年に、ダンサーは写真を160分の1サイズに縮小したマイクロフィルムを生み出しました。

1859年には、フランス人のルネ・ダグロンがマイクロフィルムの特許を取得し、技術を大幅に改善しました。ダグロンは、マイクロフィルムの撮影、輸送、閲覧などの技術を確立し、肉眼で見るためのレンズも開発しました。

○実用化と普及

1870年の普仏戦争中、マイクロフィルムは伝書鳩を使った情報伝達に活用されました。

1906年頃から、図書館のスペース削減のための手段としてマイクロフィルムが注目されはじめましたが、本格的な普及は1930年代を待つことになります。

1928年にイーストマンコダック社がマイクロフィルム部門を立ち上げ、1930年代にアメリカ議会図書館や大英図書館で採用されるようになりました。

○現代での利用

1935年からはニューヨーク・タイムズの縮刷版がマイクロフィルムで発行されるようになり、日本では1958年に富士フイルムがマイクロフィルムの製造を開始しました。

現在でも、マイクロフィルムは古い資料や文書の保存に使用されており、デジタル技術と共存しながら重要な役割を果たしています。

○製造中止の発表

そうした中、世界で唯一マイクロフィルムの生産をしていた富士フィルムが、2025年2月にマイクロフィルムの生産中止の方針を発表いたしました。

2025年12月にてマイクロフィルムは最終受注受付となりました。

受付時間:平日9:00〜17:30

ー 気軽にお問い合わせください ー